SOMMAIRE

Cet étrange papyrus où serait écrit « Jésus leur a dit :

ma femme... » remet-il en question 2000 ans de christianisme ?

Ouvre-t-il un nouveau chapitre dans l’histoire de la chrétienté ?

Essayons de faire le tri.

Essayons de faire le tri.

Papyrus en copte ancien.

non [à] moi. Ma mère m’a donné la vi[e]

les disciples ont dit à Jésus

renonce. Marie n’en est pas digne

Jésus leur a dit : Ma femme...

elle pourra être disciple pour moi

que l’homme pervers se gonfle

je suis avec elle en relation avec

une image

les disciples ont dit à Jésus

renonce. Marie n’en est pas digne

Jésus leur a dit : Ma femme...

elle pourra être disciple pour moi

que l’homme pervers se gonfle

je suis avec elle en relation avec

une image

Révélations sur la femme de Jésus

Un documentaire de Andy Webb

BBC, France 5, 47’. 30-08-12.

La relation entre Jésus de Nazareth et Marie Madeleine

demeure une source de débats vifs dans le monde chrétien. Un papyrus

comportant huit lignes en copte ancien a été présenté à Rome en 2011,

lors d’un important congrès scientifique. Il serait vieux de 1600 ans.

Le Vatican nie la véracité des propos que l’on peut y lire. En effet, le

texte indique que Jésus aurait eu une femme. On est donc loin de

l’image de la prostituée repentie véhiculée en Occident. Les chercheurs

estiment que la variété des sources trouvées traduit la diversité de

courants de pensée parmi les premiers chrétiens. D’autres papyrus ont

été découverts en Egypte au cours du siècle dernier. L’Église les

considère comme hérétiques.

(durée : 45’57")

Lu dans deux Magazines

Être femme de prophète n’est pas une sinécure.

Depuis le succès du Da Vinci Code, Marie Madeleine vit une postérité

mouvementée. En 2003, le best-seller de Dan Brown métamorphose cette

figure essentielle de l’entourage du Christ en compagne officielle et, ô

blasphème, en mère de son enfant ! L’auteur américain ranime une

controverse ancienne : de nombreux textes, rejetés par le canon

biblique, évoquaient déjà, au temps du christianisme primitif, la

présence d’une femme auprès de Jésus. Découvert en Egypte, dans une

jarre, en 1945, l’Evangile de Philippe décrit Marie de Magdala comme la « compagne du sauveur ».

C’est un autre manuscrit qui intéresse le

documentariste. En septembre 2012, un fragment de papyrus met en émoi la

blogosphère. Le professeur Karen L. King

de Harvard annonce avoir décrypté dans sept lignes écrites en copte, sur

un palimpseste confié par un collectionneur, les mots suivants : « Jésus leur dit : "Ma femme". »

Redoutant une supercherie, la scientifique fait dater le bout de

papier par un papyrologue, qui situe le document entre 350 et 400 de

notre ère. Sans donner raison à l’historienne de Harvard, le réalisateur

collecte par le menu ses déductions, auxquelles il oppose, par la voix

de prêtres anglicans et de théologiens, le démenti du Vatican. Depuis la

découverte, hélas, les preuves d’authenticité de la trouvaille se font

attendre : la Harvard Theological Review a reporté la publication des résultats de l’analyse de l’encre du papyrus. —

Hélène Rochette, Télérama.

Hélène Rochette, Télérama.

Ce ne sont que deux mots mais ils sont lourds de sens : "Ma femme". Il faut dire que l’homme qui les prononce est un certain Jésus, plus connu pour célébrer ceux "qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux"

(Mt., 19, 12) que les joies du mariage. Ces mots, découverts par la

chercheuse Karen L. King, apparaissent sur un petit fragment de papyrus

retrouvé en Egypte, qui a été rédigé au IVe siècle par un scribe copte.

Sans en avoir l’air, ce morceau de texte flanque un sacré désordre dans

l’Église. Car comment justifier le célibat des prêtres, en application

depuis la fin du XIe siècle, si le Fils de Dieu lui-même a convolé en

justes noces ? De même, Jésus dit à propos de Marie Madeleine : "Elle est capable d’être l’une de mes disciples". Une femme digne de figurer parmi les douze apôtres, voilà qui pourrait encourager certaines à réclamer l’ordination !

Pas étonnant que l’Église se refuse absolument à considérer le document comme authentique. Ceci, d’autant que la femme en question est très vraisemblablement Marie Madeleine. Oui, oui, celle qui a été désignée comme "prostituée",

non pas dans les Évangiles, mais par le pape Grégoire Ier, dit le Grand

(VIe siècle), qui n’appréciait guère qu’une femme ait pu tourner autour

du Sauveur. On dira : ce n’est pas parce que des chrétiens coptes du

IVe siècle croyaient que Jésus avait pris femme que c’est la vérité.

Certes. Mais ce n’est pas le premier Évangile apocryphe (c’est-à-dire

non reconnu officiellement par l’Eglise) à l’affirmer : l’Evangile selon Philippe, retrouvé en 1945, parlait déjà de la "compagne" du Christ. Et l’Évangile selon Marie de Magdala dépeint même une dispute entre Marie et l’apôtre Pierre, qui se conclut sur l’affirmation que le Christ "aimait Marie plus qu’eux tous",

c’est-à-dire les apôtres. Évidemment, on ne saura jamais la réalité. Et

il y a peu de chances que l’Église change d’avis. Elle ne reconnaît

toujours pas le fait que Jésus ait eu des frères et soeurs... alors que

c’est écrit dans le Nouveau Testament. —

Arnaud Gonzague, Téléobs.

Arnaud Gonzague, Téléobs.

« La véritable histoire de Marie-Madeleine »

Un précédent documentaire, produit également par la BBC, avait déjà été programmé sur la Chaîne Histoire, en 2010.

Quand Jésus fut crucifié par les Romains,

Marie-Madeleine était au pied de la croix, l’assistant dans ses derniers

instants. C’est aussi Marie-Madeleine qui découvrit le tombeau vide et

qui fut le premier témoin de sa résurrection. Sans jamais avoir le

statut d’apôtre, elle en remplit tous les critères. La Bible la dépeint

comme un soutien loyal. Les textes datant des débuts de l’ère chrétienne

offrent quant à eux une vision tout à fait différente de cette femme,

la montrant comme une figure capitale de l’Eglise primitive, et

peut-être même, selon certains spécialistes, comme la fondatrice du

christianisme.

Retour sur les écrits de Nag Hammadi. L’Évangile selon Philippe. L’Évangile de Marie.

Marie-Madeleine dans les évangiles canoniques. Marie-Madeleine,

« prostituée », « hystérique », « folle à lier », « illuminée » ?

(durée 47"47)

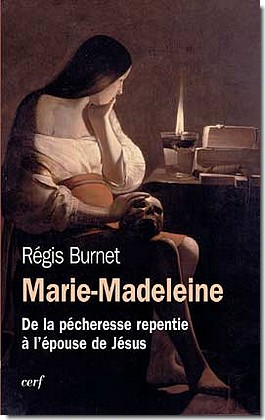

Marie-Madeleine (Ier-XXIe siècle) : De la pécheresse repentie à l’épouse de Jésus

Georges de La Tour, La Madeleine à la veilleuse, 1642-1644. Le Louvre.

Depuis quelques années, Marie-Madeleine-Marie de Magdala, disciple de Jésus, pécheresse pardonnée parce qu’elle a "montré beaucoup d’amour",

premier témoin de la Résurrection — est de nouveau à l’honneur. Les

féministes américaines aussi bien que les amateurs de secrets et de

mystères se sont emparés du personnage et lui font porter leurs

aspirations, un roman récent la met en scène comme épouse de Jésus et

mère d’une descendance toujours parmi nous... Le phénomène n’est pas

nouveau. Chaque époque a construit "sa" Madeleine : des

Saintes-Maries-de-la-Mer aux peintres du XIXe siècle, en passant par la

Sainte-Baume ou Vézelay. Notre époque s’est approprié à son tour ce

personnage attachant. A quel visage de nous-mêmes et de nos sociétés

renvoie le visage que nos contemporains donnent à Marie-Madeleine ?

Nombreux sont les ouvrages exégétiques, historiques, littéraires,

hagiographiques sur la Madeleine, il manquait de réunir les éléments

dispersés et de faire l’histoire de la réception de cette figure

biblique. Repartant des Évangiles et parcourant les siècles jusqu’aux

tout récents sites Internet, c’est ce que tente l’auteur. Éditions du Cerf.

Régis Burnet, France Inter, 2000 ans d’Histoire, 25’35.

Traversé des images, des récits et des légendes entourant Marie-Madeleine.

Avec l’analyse critique d’extraits de films.

Avec l’analyse critique d’extraits de films.

Pour démarrer l’écoute, cliquez sur la flèche verte

L’Évangile selon Philippe dévoilé

Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine ou Marie

de Magdala fait partie des femmes qui assistent à la crucifixion de

Jésus (Marc 15, 40-47 ; Matthieu 27, 56-61 ; Jean 19, 25 : « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la soeur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et Marie Madeleine ») et découvrent le tombeau vide (Marc 16, 1 ; Matthieu 28, 1 ; Luc 24, 10 ; Jean 20, 1 : « Le

premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au sépulcre, dès

le matin, avant que les ténèbres fussent dissipées, et elle vit la

pierre enlevée du sépulcre »), mais, aussi bien dans l’évangile de Matthieu (28, 8-10) que dans l’évangile de Jean (20, 11-18), elle est le premier témoin, avant les disciples qui ne la croient pas, du Christ ressuscité (Matthieu 28, 16-20 ; Jean 20, 19-29). Pourquoi ce privilège ?

Marie-Madeleine est encore plus présente dans les Évangiles apocryphes. Un évangile lui est même attribué, L’Évangile de Marie [1].

Les Évangiles dits gnostiques. Philippe Sollers ayant depuis fort

longtemps, non seulement montré son intérêt pour la Gnose, mais affirmé,

très tôt, radicalement : « ma position est gnostique », j’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de parler de ces Évangiles ; il n’y a qu’à se reporter à mes articles sur Sollers et les gnostiques (2007) et La « lettre volée » des Évangiles (2009). Parmi eux, un Évangile est souvent cité : L’Évangile selon Philippe. On le trouve sur internet et dans le Pléiade sur Les Écrits gnostiques relatifs à la bibliothèque de Nag Hammadi (2007) [2]. C’est là que je l’ai lu d’abord. Avec un sentiment partagé.

L’utilisation faite de toute nouvelle découverte

archéologique par ceux qui sont toujours prompts à contester l’Église

catholique rend perplexe, d’autant qu’aujourd’hui les faux pullulent, au

grand dam des chercheurs eux-mêmes. Remettre en question 2000 ans de

christianisme, pourquoi pas ! Il faut, Sollers l’a recommandé il y a

longtemps (en 1978), « faire le tri » [3], « un tri rigoureux » (2007) [4].

Mais, « compagne », « mariage », « ma femme », « aimer » (en français,

c’est l’anagramme de Marie), « embrasser » (« baiser ») et « embrasser

sur la "bouche" (la "bouche" ? C’est une hypothèse car le mot manque) »,

ou encore « prostituée » (ne lui jetons pas la première pierre),

qu’est-ce qui se cache — ou se dévoile — à travers ces termes pour nous

si évidemment connotés ?

Vous êtes comme moi, vous ne connaissez ni le copte, ni l’araméen, ni

l’hébreu. Vous voulez quand même en savoir plus. Un petit livre

auto-édité par Olivier-Pierre Thébault [5], L’évangile de Philippe dévoilé,

vous donne cette possibilité. L’auteur y est très critique vis-à-vis

des auteurs du volume de la Pléiade (il s’en explique dès les premières

pages que vous pouvez lire ici) avec cette question : « comment

rassembler, annoter et introduire tant de textes gnostiques sans

mentionner, ne serait-ce qu’une seule fois, leur socle véridique, à

savoir la pensée juive ? » C’est à cette question que Thébault s’efforce de répondre. « Travail titanesque », dit-il.

Vous êtes comme moi, vous ne connaissez ni le copte, ni l’araméen, ni

l’hébreu. Vous voulez quand même en savoir plus. Un petit livre

auto-édité par Olivier-Pierre Thébault [5], L’évangile de Philippe dévoilé,

vous donne cette possibilité. L’auteur y est très critique vis-à-vis

des auteurs du volume de la Pléiade (il s’en explique dès les premières

pages que vous pouvez lire ici) avec cette question : « comment

rassembler, annoter et introduire tant de textes gnostiques sans

mentionner, ne serait-ce qu’une seule fois, leur socle véridique, à

savoir la pensée juive ? » C’est à cette question que Thébault s’efforce de répondre. « Travail titanesque », dit-il.

Vous êtes comme moi, vous ne connaissez ni le copte, ni l’araméen, ni

l’hébreu. Vous voulez quand même en savoir plus. Un petit livre

auto-édité par Olivier-Pierre Thébault [5], L’évangile de Philippe dévoilé,

vous donne cette possibilité. L’auteur y est très critique vis-à-vis

des auteurs du volume de la Pléiade (il s’en explique dès les premières

pages que vous pouvez lire ici) avec cette question : « comment

rassembler, annoter et introduire tant de textes gnostiques sans

mentionner, ne serait-ce qu’une seule fois, leur socle véridique, à

savoir la pensée juive ? » C’est à cette question que Thébault s’efforce de répondre. « Travail titanesque », dit-il.

Vous êtes comme moi, vous ne connaissez ni le copte, ni l’araméen, ni

l’hébreu. Vous voulez quand même en savoir plus. Un petit livre

auto-édité par Olivier-Pierre Thébault [5], L’évangile de Philippe dévoilé,

vous donne cette possibilité. L’auteur y est très critique vis-à-vis

des auteurs du volume de la Pléiade (il s’en explique dès les premières

pages que vous pouvez lire ici) avec cette question : « comment

rassembler, annoter et introduire tant de textes gnostiques sans

mentionner, ne serait-ce qu’une seule fois, leur socle véridique, à

savoir la pensée juive ? » C’est à cette question que Thébault s’efforce de répondre. « Travail titanesque », dit-il.

Dans le livre de Thébault, je note d’abord ceci qui est

très plaisant et surtout instructif sur l’origine et la polysémie du nom

de « Philippe » :

Si le nom de Philippe n’apparaît qu’une seule fois dans l’évangile qui porte son nom — au § 91 où il est question de « l’apôtre Philippe », celui qui, dans L’Évangile selon Jean, demande au Christ « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit », le Fils lui répondant alors, de façon fulgurante : « Comment ? Tu me vois et tu ne vois pas le Père ? » —, rien ne m’empêche pourtant d’observer de plus près ce nom en hébreu. Je constate alors que c’est un terme translittéré du grec PYLPY, pilpi, ou PYLYPY, pilipi, ou PLYPH, pip-uâh, ou encore PYLP’, plipa’. Il s’avère très proche des racines PLL, pâlal, séparer, diviser, arbitrer, prier, qui est également plal, arguer, débattre, ou PLPL, pilpêl — racine du pimenté pilpoûl —, chercher, raisonner, donner des arguments, mais aussi palpêl, entourer, rouler ou encore couvrir, ce qui évoque tant le dévoilement du secret que son voilement, Les calembours exploités par les différents textes midrashiques où il intervient, sont innombrables. (p. 12)

Séparer, diviser, arbitrer, prier, arguer, débattre,

chercher, raisonner, donner des arguments, entourer, rouler, couvrir...

Mieux qu’un programme, une méthode. Je ne peux m’empêcher de penser au

« dialogue » et à la « dialectique » initiés par une autre tradition,

grecque celle-là, qui trouvera son accomplissement chez Hegel et chez

Marx. Il faut toujours essayer de voir le côté pile et le côté face des

phénomènes.

Puis, plus loin, après avoir rappelé que « la Sagesse »

pouvait être « inversée en grande prostituée, associée du démiurge ou du

Satan, selon une lecture partagée par certains gnostiques et les

rédacteurs de l’Apocalypse johannique [6] », O.-P. Thébault écrit :

Vers la fin du 20éme siècle, Philippe Sollers commence courageusement Femmes — ce gros roman rapide qui se présente à juste titre comme les « Mémoires d’un navigateur sans précédent, le révélateur des époques », et dont un vaste pan généralement négligé est consacré à la Bible, — par cet énorme blasphème de plus en plus actuel :« Le monde appartient aux femmes.Sur ce point, les gnostiques hébreux, clairvoyants entre tous, loin de le démentir lui répondent par l’affirmative à travers l’abstraction de la durée. Cette grande prostituée négative, tenancière ordurière de ce monde bordélique, a pour associé l’Adversaire (ShTN, Satan, le calomniateur). « Maintenant est le jugement de ce monde, maintenant le chef de ce monde (ssar ha’ôlam hazé) sera jeté dehors. » (Jean 12, 31, je souligne). C’est par ce même terme que les gnostiques dualistes désignent le mauvais démiurge. (p. 26-27)

C’est-à-dire à la mort.

Là-dessus, tout le monde ment. »

Il est bien vrai que l’on n’a guère parlé des références constantes à la Bible dans Femmes... et on pourrait en dire autant des gnostiques dans les deux volumes de Paradis [7]. Et pourtant Sollers ne déclarait-il pas encore en 2009 :

Paradis est une oeuvre gnostique. Le second tome, encore plus que le premier. J’y déploie tout ce que la langue française permet de la kabbale juive et catholique.C’est dans son entretien avec Haenel et Meyronnis La Connaissance comme Salut [8]. A bon entendeur, salut ! Certains diront : de toute façon, Sollers ne parle pas l’hébreu [9]. Peut-être, mais, dans ses livres, c’est dans le français que ça se passe. C’est en français que s’opère le tri...

Mais laissons-là « Philippe » (le nom) et Philippe Sollers que Thébault cite plusieurs autres fois, à bon escient, dans son essai.

« Le saint baiser »

Revenons à ce qui nous intéresse ici : les liens entre

Jésus et sa mystérieuse « compagne », Marie-Madeleine, ces liens qui ont

alimenté tant de fantasmes romanesques (le Da-Vinci-code de Dan Brown et ses dizaines de millions d’exemplaires vendus, 2003) ou cinématographiques (l’étrange film de Scorsese La Dernière Tentation du Christ,

1988, adaptation, lui, du roman éponyme de Nikos Kazantzakis, 1955).

Sur cette mystérieuse relation, Thébault rejette tout « romantisme » et

tout puritanisme et crève l’écran ou, plutôt, car ça n’est pas du

cinéma, lève le voile. Vous allez voir que cela nous mène très loin des

préjugés et des spéculations courants. Il ne s’agit pas de « croyance »,

ni de « religion », mais de connaissance (c’est la

signification du mot « gnose » et, rappelle Thébault : si « l’ignorance

est esclavage », « connaître la vérité libère »). La métaphore est son

royaume. Il faut ici citer longuement L’évangile de Philippe dévoilé et prendre le temps de lire (même et surtout si « c’est de l’hébreu ») :

La chambre nuptiale : fil de ce texte ?

L’un des traits les plus étonnants et originaux de cet évangile est qu’on y trouve, développée comme jamais, la métaphore de la chambre nuptiale (hébreu houppâh, H(W)PH) [10]. Celle-ci est le site même de la divine Volupté révolutionnaire et paradisiaque du Verbe. Avant d’en venir à la chambre nuptiale à proprement parler, je vais indiquer rapidement ce que ces gnostiques entendent par jouissance et comment ils relient l’amour à celle-ci, l’amour étant pour eux, et avant tout, une gnose de la jouissance, ou plutôt un art de métamorphoser la douleur en jouissance et la jouissance en la plus aiguisée des connaissances.

L’un des traits les plus étonnants et originaux de cet évangile est qu’on y trouve, développée comme jamais, la métaphore de la chambre nuptiale (hébreu houppâh, H(W)PH) [10]. Celle-ci est le site même de la divine Volupté révolutionnaire et paradisiaque du Verbe. Avant d’en venir à la chambre nuptiale à proprement parler, je vais indiquer rapidement ce que ces gnostiques entendent par jouissance et comment ils relient l’amour à celle-ci, l’amour étant pour eux, et avant tout, une gnose de la jouissance, ou plutôt un art de métamorphoser la douleur en jouissance et la jouissance en la plus aiguisée des connaissances.

Le saint baiser :

Commençons par un exemple :

C’est bien de cet évangile que viennent ces baisers voluptueux, enivrants et précis, non moins que profondément midrashiques, de Jésus et de sa « compagne », son élue d’entre les élues, Miriam de Magdala’, révélation de la Thora faite chair et génie. Ces baisers orageux et secrets entre Marie Madeleine et Jésus tirent leur origine, en amont, du début du Cantique des Cantiques, si bien qu’ils seraient la fiancée et le fiancé actualisés : « Qu’il me baise des baisers [yishâqêni minshiqôth, YShQNY MNSh YQWTh, de la racine NShQ, nâshaq] de sa bouche ! car tes amours sont meilleures que le vin. » (Cantique des Cantiques 1, 2). Mais ce sens n’est pas le seul et, comme pour les quatre degrés du Pardès [13], il faut saisir la multiplicité des sens jouant ensemble dans leur unité sous peine de ne pas parvenir à saisir leur vérité. Car maintenant, que veut réellement dire « sa compagne » ? Le mot hébreu obtenu par rétroversion, HBRH — masculin HBR, hâvêr —, signifie compagnon, associé, ami, mais surtout membre d’une confrérie de thalmidim, c’est-à-dire de disciples (ceux qui reçoivent son enseignement, son talmud), d’une société — HBRH, hevrâh ou HBYRH, havêrâh — : entendre seulement maritalement « sa compagne » comme sa femme et prendre celle-ci à la lettre, relève donc d’un appauvrissement total du sens, d’un rabougrissement réducteur et mesquin ! D’ailleurs, son titre « de Magdala » (MGDL’H ou MGDLY’, ou encore MWGDL’ [14]) en confirme la symbolique : dans le dictionnaire Jastrow [15] (p. 726), vous apprendrez, comme moi, qu’il s’agit là d’un surnom très répandu de « seve rai scholars », de nombreux disciples (thalmidim), d’étudiants ès Talmud ! Cette bourgade en effet semble avoir été le lieu — seulement midrashique ? — d’une intense floraison d’étudiants assidus. Et parmi ceux-ci d’une étudiante, et d’une étudiante non pas de l’étude en général, mais de l’étude messianique, de Sa Thora messianique, celle de Jésus Iêshoû’a. Cette Miriam de Magdala’ ne serait autre que cette « Marie la Tour [16] » connue des Talmud, à en croire l’enquête monumentale de René Pierre Boullu, La théurgie de l’Autre. Magdala’ n’est pas choisi au hasard : ce lieu se situe près du lac de Tibériade [17] où le Messie marche sur les eaux et qui, au second siècle — comme la Galilée —, devient une véritable mine pour l’enseignement proliférant et joyeux de Sa Thora orale.

De même, que signifient réellement ces baisers à pleine bouche ? Pouvons-nous les voir dans leur nudité symbolique sans projection cinématographique ? Il serait temps... En effet, ces baisers relèvent de ce que le corpus messianique nomme « le saint baiser » (avec un jeu de mot entre le baiser, NSh YQH, néshiqâh, et saint, QDSh, qâdésh), par exemple 1 Corinthiens 16,20 :

Mais revenons maintenant à Miriam de Magdala’. Comme l’a prouvé Sandrick Le Maguer dans Portrait d’Israël en jeune fille [20], Marie, qui a son recto et son verso — comme Paul, Judas et quelques autres —, est, entre autres, l’Assemblée d’Israël et la Sagesse (hôchmâh). Il en va de même ici de cette Marie spécifique.

Commençons par un exemple :

« (55) Et la compagne [11] du Christ [le Messie] est Marie Madeleine [MRYM + MGDL’H ou MGDLY’, ou encore MWGDLY’]. Le Seigneur l’aimait plus que tous les disciples et il l’embrassait sur la bouche souvent. Le reste des femmes (disciples) [...] et elles lui dirent : " Pourquoi l’aimes-tu plus que nous tous ? " Le Sauveur répondit et leur dit : "Pourquoi ne vous aimé-je pas comme elle ? " » [12]Ici, Jésus enfonce le clou dans toute jalousie larvée, il répond à une question par une autre, renversant la précédente. Ce procédé est bien entendu typiquement talmudique.

C’est bien de cet évangile que viennent ces baisers voluptueux, enivrants et précis, non moins que profondément midrashiques, de Jésus et de sa « compagne », son élue d’entre les élues, Miriam de Magdala’, révélation de la Thora faite chair et génie. Ces baisers orageux et secrets entre Marie Madeleine et Jésus tirent leur origine, en amont, du début du Cantique des Cantiques, si bien qu’ils seraient la fiancée et le fiancé actualisés : « Qu’il me baise des baisers [yishâqêni minshiqôth, YShQNY MNSh YQWTh, de la racine NShQ, nâshaq] de sa bouche ! car tes amours sont meilleures que le vin. » (Cantique des Cantiques 1, 2). Mais ce sens n’est pas le seul et, comme pour les quatre degrés du Pardès [13], il faut saisir la multiplicité des sens jouant ensemble dans leur unité sous peine de ne pas parvenir à saisir leur vérité. Car maintenant, que veut réellement dire « sa compagne » ? Le mot hébreu obtenu par rétroversion, HBRH — masculin HBR, hâvêr —, signifie compagnon, associé, ami, mais surtout membre d’une confrérie de thalmidim, c’est-à-dire de disciples (ceux qui reçoivent son enseignement, son talmud), d’une société — HBRH, hevrâh ou HBYRH, havêrâh — : entendre seulement maritalement « sa compagne » comme sa femme et prendre celle-ci à la lettre, relève donc d’un appauvrissement total du sens, d’un rabougrissement réducteur et mesquin ! D’ailleurs, son titre « de Magdala » (MGDL’H ou MGDLY’, ou encore MWGDL’ [14]) en confirme la symbolique : dans le dictionnaire Jastrow [15] (p. 726), vous apprendrez, comme moi, qu’il s’agit là d’un surnom très répandu de « seve rai scholars », de nombreux disciples (thalmidim), d’étudiants ès Talmud ! Cette bourgade en effet semble avoir été le lieu — seulement midrashique ? — d’une intense floraison d’étudiants assidus. Et parmi ceux-ci d’une étudiante, et d’une étudiante non pas de l’étude en général, mais de l’étude messianique, de Sa Thora messianique, celle de Jésus Iêshoû’a. Cette Miriam de Magdala’ ne serait autre que cette « Marie la Tour [16] » connue des Talmud, à en croire l’enquête monumentale de René Pierre Boullu, La théurgie de l’Autre. Magdala’ n’est pas choisi au hasard : ce lieu se situe près du lac de Tibériade [17] où le Messie marche sur les eaux et qui, au second siècle — comme la Galilée —, devient une véritable mine pour l’enseignement proliférant et joyeux de Sa Thora orale.

De même, que signifient réellement ces baisers à pleine bouche ? Pouvons-nous les voir dans leur nudité symbolique sans projection cinématographique ? Il serait temps... En effet, ces baisers relèvent de ce que le corpus messianique nomme « le saint baiser » (avec un jeu de mot entre le baiser, NSh YQH, néshiqâh, et saint, QDSh, qâdésh), par exemple 1 Corinthiens 16,20 :

« Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser »ou encore dans L’Évangile selon Philippe, §31 :

« En effet, les parfaits, c’est par un baiser qu’ils conçoivent et engendrent. C’est pourquoi nous aussi nous embrassons mutuellement et c’est par la grâce qui est en nous mutuellement que nous recevons la conception. »Le mot NShYQH, néshiqâh, employé au singulier, signifie un baiser, voire l’union intime et mystique entre deux êtres communiant dans le Silence cher aux gnostiques. Mais au pluriel (comme dans la citation du Cantique des cantiques vue plus haut), il se vêt immédiatement d’un sens éminemment spirituel : il désigne alors l’attachement le plus profond et fécond, l’amour lui-même. Quant à celui-ci, il ne fut vraisemblablement pas que platonique chez ces gnostiques, les amants se connaissant donc bibliquement, mais toujours dans le respect de la loi conjugale — sous lequel il convient bien entendu de lire la stricte observance de la Thora. Ainsi, l’érotisme savant de ces gnostiques, celui du saint mariage réunissant le céleste et le terrestre dans l’union (hébreu dévékoûth) chamelle et pudique de l’homme et de la femme, ne fut évidement pas que symbolique. Comme l’affirme si justement George Bataille dans L’érotisme :

« Le sens de l’érotisme échappe à quiconque n’en voit pas le sens religieux. Réciproquement, le sens des religions échappe à quiconque néglige le lien qu’il présente avec l’érotisme. » [18].La métaphore midrashique des baisers entre Marie Madeleine et son Messie — comme celle du saint mariage prôné par Paul ou la fin de L’Evangile selon Philippe —, symbolise ce lien, et j’irai même jusqu’à dire que parmi les textes sacrés des religions que l’Esprit a composés au cours des âges, cette métaphore le symbolise mieux qu’aucune autre. Ces baisers expriment cette transmission ardente de la connaissance qui a pour nom l’amour — la jouissance se transmet dans le secret du palais. Enfin, cette transmission est la base de ce que le judaïsme nomme la Thora orale (thôrâh shebe ’al-pé, littéralement « la Thora qui est sur la bouche » ou peh ’el peh, « de bouche-parole à bouche-parole », à l’instar de Moïse s’adressant à YHWH en Nombres 12) [19], l’échange du sod (secret) des textes d’un à un, bouche « contre » bouche ou parole « contre » parole. C’est pourquoi les baisers ne s’échangent ici qu’entre l’étudiante de Magdala — honorée entre tous et toutes — et son Rabbi, au détriment de tous (toutes) les autres disciples. Cet accomplissement pensant de l’érotisme et de l’étude nommé amour, voilà où achoppe et s’effondre l’unanimité des commentaires qui ont été jusqu’ici portés sur ces textes gnostiques, croyant ne pas avoir à tenir compte des secrets de l’ésotérisme juif-hébreu pourtant nécessaires à leur compréhension, comme à leur écriture primordiale.

Mais revenons maintenant à Miriam de Magdala’. Comme l’a prouvé Sandrick Le Maguer dans Portrait d’Israël en jeune fille [20], Marie, qui a son recto et son verso — comme Paul, Judas et quelques autres —, est, entre autres, l’Assemblée d’Israël et la Sagesse (hôchmâh). Il en va de même ici de cette Marie spécifique.

Résumons :

les baisers de Jésus et de Marie Madeleine, n’en déplaise aux cerveaux à

caméras intégrées de l’immense majorité de mes contemporains, figurent

donc la transmission de l’ésotérique de Sa Thora, l’amour de la Sagesse

ou Assemblée d’Israël et du dieu vivant qu’elle revêt, son Messie.

Ceux qui naissent de — et à — cet amour, en sont vivifiés (ressuscités dès cette vie, car c’est dès cette vie que, franchissant la mort, ils se plongent dans les eaux de la connaissance de la Thora comme Salut). Si nous voulons savoir par ailleurs pourquoi Marie est à ce point privilégiée, il nous faut faire un léger détour par un autre évangile gnostique, celui de Thomas [21]. Son ultime parole (logiôn, ou plutôt dâvâr) est en effet :

Ceux qui naissent de — et à — cet amour, en sont vivifiés (ressuscités dès cette vie, car c’est dès cette vie que, franchissant la mort, ils se plongent dans les eaux de la connaissance de la Thora comme Salut). Si nous voulons savoir par ailleurs pourquoi Marie est à ce point privilégiée, il nous faut faire un léger détour par un autre évangile gnostique, celui de Thomas [21]. Son ultime parole (logiôn, ou plutôt dâvâr) est en effet :

« Simon Pierre leur dit : "Que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie (hayim)." Jésus dit : "Voici, moi, je l’attirerai pour que je la rende mâle (ZKR, zâkâr) afin qu’elle aussi devienne un esprit vivant [22] pareil à vous, les mâles (ZKRYM) ! Car toute femme qui sera faite mâle (ZKR) entrera dans le Royaume des cieux." »La langue hébraïque est elle-même une ordalie, un crible, un jugement dernier. Soit vous restez empêtrés dans la lettre et c’est la damnation, soit vous savez en jouer librement en accédant au sens — dans tous les sens —, et c’est la Rédemption. Soyons ainsi résolus afin de quitter les contrées désolées de la surdité. Donc, ZKR est ici répété trois fois, que ce soit au singulier, que ce soit au pluriel, il est ainsi volontairement — et fortement — souligné. Ce mot, selon ses diverses prononciations, signifie mâle, masculin, mais également, mémoire, se souvenir, penser. Le masculin est bien ici à entendre métaphoriquement (comme les baisers, et plus généralement toutes les richesses bouillonnantes de ces textes sans fin.. .). En quel sens ? Genèse 1,27 nous met sur la voie : « Et Dieu créa l’homme à son image ; il le créa à l’image de Dieu ; il les créa mâle (ZKR, zâkâr) et femelle (WNQBH, voûnéquêvâh). » Mâle et femelle est le dernier des quatorze duos formant le contenu de la divine Création [23]. Il faut y lire le même contraste qu’entre les deux termes du premier duo : lumière et ténèbres. Le « mâle » ( !) correspond ici, métaphoriquement, au « côté du bon » (yetser hatov, YSdR HTWB), tandis que la « femelle » est le « côté du mauvais » (yetser hara’). Ceci dit, je précise que dans la littérature sacrée des Hébreux, il existe un lien ramifié entre les femmes et l’idolâtrie, celle-ci étant diversement figurée par l’état de niddah (d’épanchement menstruel), la prostitution, etc. C’est cela que condense le côté négatif, la face obscure de Miriam-Marie (comme grande prostituée et Cie). C’est parce que le côté « femelle » [24] de la Création (la mère-matrice-tombe, l’ignorance, la perversion de la Sagesse, etc.) correspond au yetser hara’ que Marie, en tant qu’elle est naturellement femelle, doit se faire spirituellement mâle. Ainsi échappe-t-elle à cet écueil afin d’entrer, selon la voie droite du yetser hatov, dans le Royaume des cieux.

Gnose de la jouissance et jouissance de la gnose :

Reprenons. La métaphore, employée par L’Evangile selon Philippe, des baisers entre Jésus et sa Miriam de Magdala’ se généralise à ceux que ce texte nomme « les enfants de la chambre nuptiale ». Ce lien entre amour, jouissance et connaissance vient tout droit du jardin d’Eden, du paradis savant de la gnose des Hébreux, c’est-à-dire, pour être plus clair, de la lecture qu’opèrent ces gnostiques, et en hébreu, du récit initial de la Genèse. En effet, les auteurs de ce texte goûtent des fruits de l’arbre censément interdit et ne s’en cachent pas. Pour eux, il est l’arbre de la gnose et de la vie, celui dont le fruit est « bon (tov) à manger ». Le plaisir qu’ils en tirent est celui de la connaissance, de l’intelligence des écritures saintes déployée verset à verset. Cette gnose de la jouissance dessille les yeux comme le dit Genèse 3, 7 : « Et les yeux de tous deux furent ouverts (wathipâqahnâh ’êynêy shnêyhem), et ils connurent qu’ils étaient nus [...] » (Je souligne.) Le verbe pour le dessillement est PQH, pâqah, ouvrir (les yeux, les oreilles), mais aussi garder, veiller sur, prendre soin, retrouver la faculté de parler ou d’entendre. Rien de négatif, au contraire ! Ce verbe peut même être lu comme un écho lumineux et inattendu de ce que l’hébreu nomme, par métaphore, circoncision de cœur, d’oreille ou de langue, c’est-à-dire une opération par laquelle l’humain, connaissant l’Existant à travers l’enseignement, l’étude, la recherche et la tradition, laisse ses sens s’ouvrir à la perception intégrale et passionnelle de toutes choses, à l’opposé diamétral de toute idolâtrie (figurée dans la littérature sacrée des juifs-hébreux par l’obturation des cinq sens). Mais pénétrons plus avant dans le jardin, voici Genèse 3, 6 :

Reprenons. La métaphore, employée par L’Evangile selon Philippe, des baisers entre Jésus et sa Miriam de Magdala’ se généralise à ceux que ce texte nomme « les enfants de la chambre nuptiale ». Ce lien entre amour, jouissance et connaissance vient tout droit du jardin d’Eden, du paradis savant de la gnose des Hébreux, c’est-à-dire, pour être plus clair, de la lecture qu’opèrent ces gnostiques, et en hébreu, du récit initial de la Genèse. En effet, les auteurs de ce texte goûtent des fruits de l’arbre censément interdit et ne s’en cachent pas. Pour eux, il est l’arbre de la gnose et de la vie, celui dont le fruit est « bon (tov) à manger ». Le plaisir qu’ils en tirent est celui de la connaissance, de l’intelligence des écritures saintes déployée verset à verset. Cette gnose de la jouissance dessille les yeux comme le dit Genèse 3, 7 : « Et les yeux de tous deux furent ouverts (wathipâqahnâh ’êynêy shnêyhem), et ils connurent qu’ils étaient nus [...] » (Je souligne.) Le verbe pour le dessillement est PQH, pâqah, ouvrir (les yeux, les oreilles), mais aussi garder, veiller sur, prendre soin, retrouver la faculté de parler ou d’entendre. Rien de négatif, au contraire ! Ce verbe peut même être lu comme un écho lumineux et inattendu de ce que l’hébreu nomme, par métaphore, circoncision de cœur, d’oreille ou de langue, c’est-à-dire une opération par laquelle l’humain, connaissant l’Existant à travers l’enseignement, l’étude, la recherche et la tradition, laisse ses sens s’ouvrir à la perception intégrale et passionnelle de toutes choses, à l’opposé diamétral de toute idolâtrie (figurée dans la littérature sacrée des juifs-hébreux par l’obturation des cinq sens). Mais pénétrons plus avant dans le jardin, voici Genèse 3, 6 :

« Et la femme vit que l’arbre était bon [25] à manger [26], et qu’il était un plaisir [27] pour les yeux, et que l’arbre était désirable [28] pour rendre intelligent ; et elle prit de son fruit et en mangea ; et elle en donna aussi à son mari pour qu’il en mangeât avec elle, et il en mangea. » (Je souligne.)Par trois fois l’affirmation du principe de plaisir paradisiaque en un même et unique verset, qui dit mieux ! D’autant plus que ces trois mots convergent dans l’intelligence (LHShK YL, lehaskil de la racine ShKL, considérer, regarder attentivement, être prudent, comprendre), laquelle vient fleurir juste dans la suite de notre verset. La lascivité supposée — et ô combien réelle en effet, car savante —, des divins rejetons de L’Evangile selon Philippe et de tant d’autres écrits « gnostiques » est jouissance infinie de qui goûte à loisir du fruit de l’arbre de la connaissance, la da’ath des écritures juives. C’est de cette prodigieuse connaissance comme jouissance que provient la volupté déliée et libre de la sainte Miriam de Magdala’, cette nouvelle Eve [29] et cette fiancée. [...] (p. 33-43)

Vous n’êtes encore qu’au seuil de la chambre nuptiale...

Les représentations de Marie-Madeleine sont nombreuses

dans l’iconographie et la sculpture occidentale (Donatello, Piero della

Francesca, Fra Bartolomeo, Bronzino, Le Caravage, Le Pérugin, Le

Corrège, Juan de Joanes, Jan van Scorel, etc, etc. [30]) ; retenons celle du Titien...

Marie-Madeleine en Italie : Le Titien

« Noli me tangere »

Le Titien, Noli me tangere, 1511-12.

National Gallery, Londres.

National Gallery, Londres.

Évangile selon Jean , 20, 11-18 :

Cependant Marie se tenait près du sépulcre, en dehors, versant des larmes ; et, en pleurant, elle se pencha vers le sépulcre ;

Cependant Marie se tenait près du sépulcre, en dehors, versant des larmes ; et, en pleurant, elle se pencha vers le sépulcre ;

Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été mis le corps de Jésus, l’un à la tête, l’autre aux pieds.

Et ceux-ci lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit : « Parce qu’ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l’ont mis. »

Ayant dit ces mots, elle se retourna et vit Jésus debout ; et elle ne savait pas que c’était Jésus.

Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c’était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c’est toi qui l’a emporté, dis-moi où tu l’as mis, et j’irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie ! » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabboni ! » c’est à dire « Maître ! »

Jésus lui dit : « Ne me touche point, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Mais va à mes frères, et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, et votre Dieu. »

Marie-Madeleine alla annoncer aux disciples qu’elle avait vu le Seigneur, et qu’il lui avait dit ces choses.

Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été mis le corps de Jésus, l’un à la tête, l’autre aux pieds.

Et ceux-ci lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit : « Parce qu’ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l’ont mis. »

Ayant dit ces mots, elle se retourna et vit Jésus debout ; et elle ne savait pas que c’était Jésus.

Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c’était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c’est toi qui l’a emporté, dis-moi où tu l’as mis, et j’irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie ! » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabboni ! » c’est à dire « Maître ! »

Jésus lui dit : « Ne me touche point, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Mais va à mes frères, et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, et votre Dieu. »

Marie-Madeleine alla annoncer aux disciples qu’elle avait vu le Seigneur, et qu’il lui avait dit ces choses.

La résurrection a eu lieu. Titien peint le Christ en son

jardin, avec à la main ce qui pourrait être une petite houe ou, s’il

n’y avait anachronisme, une binette. La scène se situe en Italie, ici,

maintenant, nous dit Titien. Les habitations le prouvent. Mais la scène

se joue aussi dans la peinture même : on trouve le même décor dans la Vénus endormie de Giorgione, sans doute achevé par... Titien [31].

On a rarement identifié l’arbre du tableau qui prolonge majestueusement

le corps du Ressuscité. Un jeune pin, symbole d’immortalité et

d’éternité ? Titien en a peint beaucoup de semblables. Cézanne

également.

Sollers écrit dans Le paradis de Cézanne :

« Que Marie-Madeleine prenne

d’abord le Christ ressuscité pour un jardinier, cela, Cézanne le savait

forcément et, comme par hasard, ses derniers tableaux vont tourner

autour du jardinier Vallier, le sien, celui de son jardin. Noli me tangere : pas touche ! La seule vraie touche, c’est moi ! Pas de familiarité ou de frôlements se disant innocents ! »

(Éloge de l’infini, folio 3806, p. 38. Voir aussi Jardiniers)

(Éloge de l’infini, folio 3806, p. 38. Voir aussi Jardiniers)

« Pas touche » ? Voire ! Regardez la sculpture de Rodin. N’est-elle pas troublante, je dirais même touchante ?

Marie-Madeleine en France : Rodin

On appelle cette sculpture Le Christ et la Madeleine. La Madeleine tire son origine d’une figure de damnée conçue pour La Porte de l’Enfer [32], et devenue par la suite La Méditation, muse du Monument à Victor Hugo.

La Madeleine que le Christ a délivrée des sept démons selon Luc (VIII,

2), Rodin la sort donc de l’Enfer des damné(e)s. Là, le Christ est sur

la croix et Marie-Madeleine l’enlace. Il saute aux yeux qu’il s’agit

d’une union mystique et charnelle dans et par-delà la mort. Rodin l’a

sculptée en 1894, huit ans après le Baiser [33], un an après L’éternelle idole et un an avant Iris. Il savait ce qu’il faisait.

Rodin Le Christ et Marie-Madeleine, 1894.

Le saut de l’histoire

Là où Rilke voyait dans le marbre réalisé en 1905 pour

le baron Thyssen « le contraste des deux corps [...] [qui] donne sur le

premier coup l’impression de la tristesse sans borne qui se répand de ce

sujet », Sollers, dans Le saut de l’histoire, en 1992, décrit une « extase orgasmique » :

Et si c’était partir de là qu’il fallait revoir, en français, 2000 ans de christianisme ?

Marie-Madeleine en Italie : Tintoret

Reims, 19 décembre 2013. — Déjeuner (bien arrosé) et

longue conversation avec le philosophe Bernard Sichère. Nous parlons de

notre passion commune pour Venise la catholique et ses peintres (Titien,

Tintoret notamment).

Tintoret : j’évoque La Dernière Cène, particulièrement dionysiaque, qui se trouve à San Trovaso, sans doute ma préférée des Cènes peintes par Tintoret (difficile à voir, souvent dans la pénombre, sauf quand elle est éclairée après la messe du dimanche matin [34]). Sichère ne s’en souvient pas. Par contre, il me rappelle avoir « publié dans un numéro de l’Infini un texte sur la Sainte Madeleine du même Tintoret, à San Rocco, laquelle [l]’a toujours énormément inspiré ».

Je me souviens de ce texte (« Présence, épiphanie, parousie : Titien et Tintoret », L’Infini 103, printemps 2008). C’est le texte d’une conférence prononcée par Bernard Sichère à l’École des Beaux-arts d’Orléans en 2005. La dernière partie est consacrée à Marie-Madeleine, plus exactement aux deux Marie, Sainte Marie-Madeleine et Marie l’Égyptienne, que Tintoret a volontairement placées face à face, dans une symétrie sororale quasi parfaite, au fond de la salle du rez-de-chaussée de la Scuola di San Rocco à Venise.

Tintoret : j’évoque La Dernière Cène, particulièrement dionysiaque, qui se trouve à San Trovaso, sans doute ma préférée des Cènes peintes par Tintoret (difficile à voir, souvent dans la pénombre, sauf quand elle est éclairée après la messe du dimanche matin [34]). Sichère ne s’en souvient pas. Par contre, il me rappelle avoir « publié dans un numéro de l’Infini un texte sur la Sainte Madeleine du même Tintoret, à San Rocco, laquelle [l]’a toujours énormément inspiré ».

Je me souviens de ce texte (« Présence, épiphanie, parousie : Titien et Tintoret », L’Infini 103, printemps 2008). C’est le texte d’une conférence prononcée par Bernard Sichère à l’École des Beaux-arts d’Orléans en 2005. La dernière partie est consacrée à Marie-Madeleine, plus exactement aux deux Marie, Sainte Marie-Madeleine et Marie l’Égyptienne, que Tintoret a volontairement placées face à face, dans une symétrie sororale quasi parfaite, au fond de la salle du rez-de-chaussée de la Scuola di San Rocco à Venise.

|

|

A droite, Sainte Marie L’Égyptienne, id., 425 x 211, 1582-1587. Scuola grande di San Rocco.

Présence, épiphanie, parousie

[...]

J’en viens ainsi au dernier exemple, qui nous ramène aux voix de la

peinture, au langage et au silence, à ce qui se voit et à ce qui ne se

voit pas dans la présence et dans la venue en présence que la peinture

est faite pour manifester, la disant sans dire. Et à ce qui me semble le

plus important, le plus décisif, dans ces distinctions : à ce qui

appartient au temps et à ce qui appartient à l’éternité dans cette

méditation de la présence (épiphanie, révélation, parousie) que sont la

pensée chrétienne et la peinture chrétienne, c’est-à-dire l’essentiel de

la peinture occidentale jusqu’à l’âge baroque au moins. Il s’agit du

tableau qui est pour moi le plus mystérieux et le plus attachant de

Tintoret. Il se trouve à Venise, dans le rez-de-chaussée

particulièrement sombre de la Scuola di San Rocco, tout entière dédiée à

la peinture de ce peintre qui a en quelque sorte créé là un lieu dédié à

son œuvre comme Goya le fera plus tard de la Quinta del Sordo. Un lieu

sacré, bien sûr, dédié à un très grand saint, saint Roch, puisque c’est

celui qui protège de la peste et qu’à plusieurs reprises la très sainte

Venise s’est trouvée confrontée à cette épidémie. Cette peinture, il

faut la trouver mais, une fois que vous l’avez trouvée, il me semble

difficile de ne pas l’aimer passionnément, silencieusement,

définitivement. C’est une peinture mystique, qui ne renvoie pas aux

scénographies obligées de l’histoire sainte. Cette peinture, au fond,

rien n’obligeait Tintoret à la peindre. Je suppose donc que c’est une

raison très particulière, très personnelle, qui l’aura décidé à la

placer là, dans le fond, près de l’au- tel. Elle fait couple, sur la

droite, avec sa réplique presque exacte située du côté gauche. Il

paraît, si nous lisons les savants, que l’attribution de ces figures a

été matière à contestation. Qui sont en effet ces saintes au désert ?

L’une d’entre elles appartient sans aucun doute à l’iconographie

traditionnelle : c’est sainte Madeleine, la pécheresse repentie des

Évangiles, souvent représentée par les peintres de cette époque, par

Titien par exemple. L’autre, chère à la tradition orientale et dont la Légende dorée

se souvient, serait Marie l’Égyptienne, encore une putain repentie, une

autre grande figure de la mystique chrétienne dont l’Église catholique

se méfie, mais elle a tort, et Tintoret lui rend un hommage qui vaut

canonisation. Ces deux femmes telles que Tintoret nous les présente sont

en un sens indistinctes et jumelles, leur costume est le même, la

silhouette est la même, l’auréole est la même, qui d’emblée les situe

dans un univers sacré séparé du monde profane. Toutes les deux lisent.

Quoi donc ? Évidemment Le Livre des livres, le Livre sacré, emblème de

la Parole de Dieu, signe de leur conversion (méfions-nous des femmes qui

ne lisent pas). Ces deux panneaux appartiennent à un même ensemble, et

cette continuité sororale est énigmatique, voire sidérante. Je dis que

la lumière est la même : ce n’est pas une lumière de soleil couchant,

c’est une lumière de bronze, une lumière de minuit. Nous sommes au cœur

de la nuit, domaine du silence et de l’éternité : c’est la nuit de Noël,

c’est la nuit du Vendredi saint où le Christ demande aux disciples de

veiller avec lui et ils s’endorment, c’est la nuit des hommes où l’œil

de l’esprit s’éveille à l’autre lumière qui n’est pas de ce monde.

Tintoret est un génie de la lumière et nous en avons ici

particulièrement la preuve : précisant cette dimension d’ultra-monde,

nous retrouvons ces étranges écailles lumineuses qui semblent nous

proposer une nature en négatif, comme dans la séquence du baptême du

Christ dont Malraux avait jadis isolé un morceau. Ces écailles

fantomatiques font surgir de la nuit des feuilles d’arbre, l’écorce d’un

palmier, des pointes de buissons, peintes avec une minutie

extraordinaire, presque hantée. Lumière de lune si l’on veut, lumière du

songe, lumière d’ultra-monde.

Deux notations nous mènent au cœur de ce que cette méditation si intense et muette de la Présence (Présence du Christ, évidemment, présence de Dieu) a d’étonnant. La première est la présence souveraine, toute-puissante, germinative, de l’Arbre. Cet arbre, dans le panneau de droite, se dresse à la verticale avec la sûreté d’une colonne, depuis les profondeurs invisibles de la terre jusqu’au sommet que nous ne voyons pas. Nous sommes en Orient, cet arbre est un palmier, et son tronc évoque les écailles d’un serpent alors que les arbres avoisinants sont de minces arbustes, accrochés à la terre sans doute, mais en regard de lui si fragiles et si flexibles. Cet arbre-colonne, c’est évidemment l’arbre de vie, c’est la foi et c’est le Christ, c’est la parole de vie qui fait vivre et grâce à laquelle nous ressusciterons. Je jure qu’aucun arbre, en dehors de ceux du Lorrain, qui sont tout différents, ne m’a ému à ce point. Cet arbre enraciné dans la parole de Dieu, qui ne rompt pas, qui se dresse jusqu’au ciel dérobé de la nuit, c’est en un sens la sainte elle-même, qui a posé son livre un instant et dont le regard est tourné vers un point que nous ne voyons pas. Ce point est le centre de perspective, le centre invisible du tableau, caché pour nous derrière les arbres.

L’autre élément, qui fait couple avec l’arbre et qui silencieusement anime, vivifie le tableau de son ruissellement insistant et silencieux, c’est l’eau, c’est le torrent qui semble prêt à tout emporter, et dont nous serions bien en peine de dire où il commence, où il finit, si les terres de la partie supérieure ne sont pas déjà immergées en lui. En tout cas c’est lui qui, au pied du promontoire sur lequel se tient la sainte extatique, coule à flot violent au pied même de l’arbre de vie, du grand palmier vertical dont le plumet évasé au-delà de toute vraisemblance coiffe tout le sommet ombreux de la toile. Emportée par ce déluge nocturne et muet, elle tient bon. Le monde entier, menacé, dort, mais elle, elle veille, elle est elle-même cette présence ouverte à la présence, cette offrande à la Parousie qui a lieu ici, maintenant, à l’écart de tous, pour elle seule au monde, dans le secret de son cœur qui est le coeur secret du monde pour lequel elle témoigne et pour lequel elle prie. Dans la mi-nuit suspendue de la Création tout entière. Eau vive de l’âme, foi enracinée dans le tréfonds de la terre où cette eau nous attend pour nous vivifier, la toute petite sainte en sa robe rouge sombre, son châle mordoré, son voile d’argent, comme perdue sur cette petite langue de terre, en bas, à gauche, est la soeur secrète du peintre, de Tintoret, c’est son âme qui prie pour lui, son ange gardienne. C’est pour cela, je pense, qu’il l’a placée là, en intercession, répondant à sa jumelle de l’autre côté. Il est avec elle, il l’aime, elle est le secret de toute présence, la figure du secret de son âme, il nous demande de l’aimer aussi. Mais comme c’est le secret des secrets, il ne la met pas en valeur centralement, il la poste de côté, là où il est bien possible que nous ne la voyions pas. Oubliée de tous les grands spectacles que les fresques de San Rocco dispensent à l’envie dans une pénombre que les spots ne contrarient pas mais confirment et qui donne à penser. D’ailleurs, c’est la nuit du monde et tout le monde est endormi sauf elle, ses pieds nus disent qu’elle a quitté la société civilisée pour s’enfoncer dans le monde sauvage du commencement de la Création qui s’ouvre plus facilement pour une putain repentie que pour un riche, et ce qu’elle voit sans nous le dire, c’est ce qu’à notre tour Tintoret nous invite à regarder si nous en sommes capables : la vérité dérobée de la peinture, la présence de commencement du monde qui habite toute présence. J’espère faire entendre que ma première visite à ce lieu béni et frais, hors du monde, qu’est la Scuola di San Rocco de Tintoret a été pour moi le lieu d’une illumination, d’une sidération, d’une extase, et que je n’en suis revenu que pour dire que je n’en suis pas revenu.

Deux notations nous mènent au cœur de ce que cette méditation si intense et muette de la Présence (Présence du Christ, évidemment, présence de Dieu) a d’étonnant. La première est la présence souveraine, toute-puissante, germinative, de l’Arbre. Cet arbre, dans le panneau de droite, se dresse à la verticale avec la sûreté d’une colonne, depuis les profondeurs invisibles de la terre jusqu’au sommet que nous ne voyons pas. Nous sommes en Orient, cet arbre est un palmier, et son tronc évoque les écailles d’un serpent alors que les arbres avoisinants sont de minces arbustes, accrochés à la terre sans doute, mais en regard de lui si fragiles et si flexibles. Cet arbre-colonne, c’est évidemment l’arbre de vie, c’est la foi et c’est le Christ, c’est la parole de vie qui fait vivre et grâce à laquelle nous ressusciterons. Je jure qu’aucun arbre, en dehors de ceux du Lorrain, qui sont tout différents, ne m’a ému à ce point. Cet arbre enraciné dans la parole de Dieu, qui ne rompt pas, qui se dresse jusqu’au ciel dérobé de la nuit, c’est en un sens la sainte elle-même, qui a posé son livre un instant et dont le regard est tourné vers un point que nous ne voyons pas. Ce point est le centre de perspective, le centre invisible du tableau, caché pour nous derrière les arbres.

L’autre élément, qui fait couple avec l’arbre et qui silencieusement anime, vivifie le tableau de son ruissellement insistant et silencieux, c’est l’eau, c’est le torrent qui semble prêt à tout emporter, et dont nous serions bien en peine de dire où il commence, où il finit, si les terres de la partie supérieure ne sont pas déjà immergées en lui. En tout cas c’est lui qui, au pied du promontoire sur lequel se tient la sainte extatique, coule à flot violent au pied même de l’arbre de vie, du grand palmier vertical dont le plumet évasé au-delà de toute vraisemblance coiffe tout le sommet ombreux de la toile. Emportée par ce déluge nocturne et muet, elle tient bon. Le monde entier, menacé, dort, mais elle, elle veille, elle est elle-même cette présence ouverte à la présence, cette offrande à la Parousie qui a lieu ici, maintenant, à l’écart de tous, pour elle seule au monde, dans le secret de son cœur qui est le coeur secret du monde pour lequel elle témoigne et pour lequel elle prie. Dans la mi-nuit suspendue de la Création tout entière. Eau vive de l’âme, foi enracinée dans le tréfonds de la terre où cette eau nous attend pour nous vivifier, la toute petite sainte en sa robe rouge sombre, son châle mordoré, son voile d’argent, comme perdue sur cette petite langue de terre, en bas, à gauche, est la soeur secrète du peintre, de Tintoret, c’est son âme qui prie pour lui, son ange gardienne. C’est pour cela, je pense, qu’il l’a placée là, en intercession, répondant à sa jumelle de l’autre côté. Il est avec elle, il l’aime, elle est le secret de toute présence, la figure du secret de son âme, il nous demande de l’aimer aussi. Mais comme c’est le secret des secrets, il ne la met pas en valeur centralement, il la poste de côté, là où il est bien possible que nous ne la voyions pas. Oubliée de tous les grands spectacles que les fresques de San Rocco dispensent à l’envie dans une pénombre que les spots ne contrarient pas mais confirment et qui donne à penser. D’ailleurs, c’est la nuit du monde et tout le monde est endormi sauf elle, ses pieds nus disent qu’elle a quitté la société civilisée pour s’enfoncer dans le monde sauvage du commencement de la Création qui s’ouvre plus facilement pour une putain repentie que pour un riche, et ce qu’elle voit sans nous le dire, c’est ce qu’à notre tour Tintoret nous invite à regarder si nous en sommes capables : la vérité dérobée de la peinture, la présence de commencement du monde qui habite toute présence. J’espère faire entendre que ma première visite à ce lieu béni et frais, hors du monde, qu’est la Scuola di San Rocco de Tintoret a été pour moi le lieu d’une illumination, d’une sidération, d’une extase, et que je n’en suis revenu que pour dire que je n’en suis pas revenu.

Bernard Sichère

Conférence à l’École des Beaux-arts d’Orléans (2005).

L’Infini 103, printemps 2008, p. 105-107.

Conférence à l’École des Beaux-arts d’Orléans (2005).

L’Infini 103, printemps 2008, p. 105-107.

Pileface réserve toujours des surprises, y compris à ses

contributeurs. V.K. a donc exhumé un texte magnifique de Dominique

Rolin de 1993 que je ne connaissais pas, Les cheveux de Marie-Madeleine [35].

Écrit suite à l’émotion inattendue ressentie à Venise lors de

l’exposition Titien qui s’est tenue au Palais des doges en 1991 — un « éblouissement » —, ce texte raconte comment le tableau du Titien et cette « Madeleine », « habitée par un luxueux néant d’animalité », a ouvert un « ciel étoilé de souvenirs » et a suscité chez l’écrivaine une belle rêverie méditative. Marie-Madeleine, cette « clairière au milieu de la futaie », serait-elle un « double » — et un double « maternel »

— de Dominique Rolin ? Voilà qui offrirait des perspectives de lectures

infinies. Ce texte a, pour des raisons évidentes et multiples, toute sa

place ici. — A.G., 25-03-14.

Les cheveux de Marie-Madeleine

COMMUNICATION DE DOMINIQUE ROLIN

À LA SÉANCE MENSUELLE DU 15 MAI 1993

Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique

Ma

mémoire a la courbure d’un ciel étoilé de souvenirs. Certains y sont

fixés dans la lointaine insignifiance de l’oubli. D’autres, au

contraire, toujours

vivants, me criblent de feux névralgiques intéressants à revoir un à un.

C’est ce qui s’est passé par exemple il y a deux ans à Venise, au cours de l’exposition Titien au Palais des Doges. Je n’avais pas prévu la chose. Je me laissais simplement porter de salle en salle, entraînée par la splendeur dynamique, l’éclat, la solitude et le mutisme carré de chacun des tableaux.

Soudain, sans savoir pourquoi, je me suis arrêtée net devant l’une des deux Marie-Madeleine qui figurait là. J’avais la sensation presque physique d’être mise en présence d’un vrai corps, un corps tiède, rayonnant et douillet qui cherchait à me transmettre par détour un message clandestin venu des profondeurs de mon enfance. Mon devoir le plus strict était de le déchiffrer sans hâte, à condition d’analyser l’oeuvre à fond.

Marie-Madeleine se tient presque de face, à peine tournée vers la droite et la tête renversée en arrière dans l’attitude conventionnelle de l’extase. Le visage et le torse, d’une carnation ardente, se détachent nettement sur un fond de nature dont il est difficile de préciser les détails. À gauche un nuage bleu-noir est fendu de clarté lunaire. À droite on entrevoit un massif obscur, végétal ou minéral on ne sait trop.

La radieuse jeune femme occupant l’avant-plan serait nue si son extravagante chevelure d’or fauve ne la recouvrait d’un manteau torrentiel, ou plus exactement d’un fleuve dont la source part du front et des tempes. Ça descend d’abord en finesse, contourne le relief enflammé de l’oreille qui pourrait être un fruit, un coquillage, une fleur, enveloppe ensuite les épaules et la gorge. Ça devrait en rester là, mais non. Tournant à l’angle droit, le flot se glisse entre les seins, (« boucliers provocants armés de pointes roses » écrit Baudelaire dans son Beau Navire), se déploie en delta effervescent au niveau du sexe, s’élargit enfin d’un affluent sauvage issu du bas des reins. Cette chevelure-là, d’une surabondance mythologique, ne peut être que le creuset d’un berceau. Il serait doux d’y être pris par un maître-sommeil où l’on retrouverait la cécité bienheureuse d’un embryon.

Le visage est très éclairé. Sous l’arc rêveur des sourcils, les yeux sont levés haut, trop haut même, révulsés à la limite, fascinés sans doute par les figures mobiles d’un drame qui se jouerait au fond du ciel. Une étincelle marque l’angle des prunelles brunes. Un trait nacré souligne le bord de la cornée. Les paupières sont rougies, dirait-on, par des larmes récentes, larmes de joie ou de peine, rien n’est sûr. Le nez est enfantin. La bouche à peine entrouverte sourit sans sourire.

Le premier réflexe est d’admettre chez cette femme un principe d’innocence. Mais aussitôt après, on la croit davantage habitée par un luxueux néant d’animalité. Tous comptes faits elle n’a peut-être rien à se dire et, par ailleurs, rien à nous communiquer en direct.

Elle s’en remet totalement au baroquisme incendiaire de sa chevelure qui serait une sorte de système nerveux second chargé des relations publiques.

Dans un geste de pudibonderie parcimonieuse, son bras droit replié en rabat une masse importante au niveau de l’épaule gauche.

Il n’est pas du tout certain que Marie-Madeleine ait l’honnête intention de la maîtriser. On imaginerait volontiers le contraire. Les doigts rosés de sa main s’écartent avec une grâce sournoisement étudiée.

L’autre bras se laisse aller jusqu’au bas du ventre, là où le poing refermé plonge à même d’autres épaisseurs d’ondulations rousses.

Pas de doute : l’attitude générale est d’une éclatante ambiguïté. Marie-Madeleine se comporte à la façon d’une lutteuse équivoque. Elle cherche à rencontrer un adversaire jusqu’alors inaccessible, ce qui est dérangeant. Elle n’espère qu’une chose : être troublée dans le rituel de sa transe. Et que ce rituel soit d’origine païenne ou sacrée n’a pas d’importance, ce sera l’un ou l’autre, elle s’en moque. Si d’un côté elle essaie d’échapper à l’emprise de son ennemi potentiel, de l’autre elle s’arrange pour laisser à découvert ses seins magnifiques.

Stratégie on ne peut plus banale. Au lieu de n’être qu’une adepte inspirée de la contemplation, elle s’offre non sans ferveur aux jeux d’une éventuelle fiction.

Par exemple la fiction que moi la romancière lui propose. Et qu’elle accepte, bien entendu, puisque n’importe quelle femme est possédée par l’instinct du spectacle, nul ne l’ignore.

Voyons ce qui pourrait se produire mais ne se produira pas, ce serait trop beau. Sans modifier d’un millimètre sa position, Marie-Madeleine m’envoie un coup d’oeil fléché en oblique. D’abord, dit-elle, je suis la Pécheresse en titre et j’en suis fière. Ajoutant aussitôt : je suis une fille de trottoir ordinaire. Une princesse nymphomane. Une écolière à qui l’on a volé son stylo. Une diseuse de bonne aventure. Une coiffeuse se mirant dans l’eau du Temps. Une actrice en mal de célébrité. Une championne de natation. Une marchande de ballons pour enfants. Une employée subalterne recevant un fax de la direction. Une droguée en manque. Une insomniaque excédée. Un Prix Nobel. Une mère pleurant son fils exilé. Une fille pleurant sa mère. Une inconsolable veuve joyeuse. Une épouse répudiée. Une folle narcissique. Elle croit en Jésus-Christ qu’elle prétend avoir trop bien connu. Elle croit au Diable qu’elle assure avoir sous-estimé. Sa vie se borne à provoquer, évoquer, invoquer, convoquer. En somme elle est une sainte.

Mais déjà, en une fraction de seconde, le regard de cette miraculée bien en chair a repris sa fixité hautaine. Elle refuse la série de mes suppositions ridicules.

Décente et discrète, elle tient la pose depuis plusieurs siècles en face d’un des plus grands peintres de l’histoire du monde. Sa candide audace de modèle suffit à le prouver. Titien savait tout cela en la travaillant à coups de pinceau sur sa toile. Et moi qui m’amuse à l’interpréter aujourd’hui à ma manière, je le sais également. Nous formons un trio d’allégresse libérée qui me contraint à pousser plus loin mon délire.

La chevelure de Marie-Madeleine est tout autre chose qu’une vulgaire parure jaillissant d’un crâne. En fait, ce soyeux ornement dont on prend toujours grand soin serait plutôt la sauvage mise à l’air de l’âme. Oui. Elle devient l’âme révoltée de ce corps-là. Elle refuse de garder enfouie une masse de secrets plus ou moins honteux. Elle se veut luxuriante et luxurieuse afin de mettre en lumière un océan de peurs, de mensonges, de fidélités, de fourberies, d’ambitions, de mesquineries, de perversions, d’échecs et de victoires.

Finalement, que cherche à démontrer la sainte ? Qu’elle n’est plus l’inévitable prisonnière de ses angoisses. La pudeur de son geste n’est qu’une feinte assez cocasse, semblerait-il. Elle essaie plutôt de dissimuler les effets désastreux d’une psychanalyse inachevée. Elle s’en veut d’y avoir perdu son or et sa dignité. Ses péchés ruissellent en soulignant la cascade chagrine de ses remords qu’elle s’est contentée jusqu’ici de lustrer à coups de brosse et de peigne. Par conséquent sa beauté n’est rien d’autre qu’une douteuse mise en scène de théâtre. La Pécheresse demande au ciel de l’absoudre.

C’est ce qui s’est passé par exemple il y a deux ans à Venise, au cours de l’exposition Titien au Palais des Doges. Je n’avais pas prévu la chose. Je me laissais simplement porter de salle en salle, entraînée par la splendeur dynamique, l’éclat, la solitude et le mutisme carré de chacun des tableaux.

Soudain, sans savoir pourquoi, je me suis arrêtée net devant l’une des deux Marie-Madeleine qui figurait là. J’avais la sensation presque physique d’être mise en présence d’un vrai corps, un corps tiède, rayonnant et douillet qui cherchait à me transmettre par détour un message clandestin venu des profondeurs de mon enfance. Mon devoir le plus strict était de le déchiffrer sans hâte, à condition d’analyser l’oeuvre à fond.

Marie-Madeleine se tient presque de face, à peine tournée vers la droite et la tête renversée en arrière dans l’attitude conventionnelle de l’extase. Le visage et le torse, d’une carnation ardente, se détachent nettement sur un fond de nature dont il est difficile de préciser les détails. À gauche un nuage bleu-noir est fendu de clarté lunaire. À droite on entrevoit un massif obscur, végétal ou minéral on ne sait trop.

La radieuse jeune femme occupant l’avant-plan serait nue si son extravagante chevelure d’or fauve ne la recouvrait d’un manteau torrentiel, ou plus exactement d’un fleuve dont la source part du front et des tempes. Ça descend d’abord en finesse, contourne le relief enflammé de l’oreille qui pourrait être un fruit, un coquillage, une fleur, enveloppe ensuite les épaules et la gorge. Ça devrait en rester là, mais non. Tournant à l’angle droit, le flot se glisse entre les seins, (« boucliers provocants armés de pointes roses » écrit Baudelaire dans son Beau Navire), se déploie en delta effervescent au niveau du sexe, s’élargit enfin d’un affluent sauvage issu du bas des reins. Cette chevelure-là, d’une surabondance mythologique, ne peut être que le creuset d’un berceau. Il serait doux d’y être pris par un maître-sommeil où l’on retrouverait la cécité bienheureuse d’un embryon.

Le visage est très éclairé. Sous l’arc rêveur des sourcils, les yeux sont levés haut, trop haut même, révulsés à la limite, fascinés sans doute par les figures mobiles d’un drame qui se jouerait au fond du ciel. Une étincelle marque l’angle des prunelles brunes. Un trait nacré souligne le bord de la cornée. Les paupières sont rougies, dirait-on, par des larmes récentes, larmes de joie ou de peine, rien n’est sûr. Le nez est enfantin. La bouche à peine entrouverte sourit sans sourire.

Le premier réflexe est d’admettre chez cette femme un principe d’innocence. Mais aussitôt après, on la croit davantage habitée par un luxueux néant d’animalité. Tous comptes faits elle n’a peut-être rien à se dire et, par ailleurs, rien à nous communiquer en direct.

Elle s’en remet totalement au baroquisme incendiaire de sa chevelure qui serait une sorte de système nerveux second chargé des relations publiques.

Dans un geste de pudibonderie parcimonieuse, son bras droit replié en rabat une masse importante au niveau de l’épaule gauche.

Il n’est pas du tout certain que Marie-Madeleine ait l’honnête intention de la maîtriser. On imaginerait volontiers le contraire. Les doigts rosés de sa main s’écartent avec une grâce sournoisement étudiée.

L’autre bras se laisse aller jusqu’au bas du ventre, là où le poing refermé plonge à même d’autres épaisseurs d’ondulations rousses.

Pas de doute : l’attitude générale est d’une éclatante ambiguïté. Marie-Madeleine se comporte à la façon d’une lutteuse équivoque. Elle cherche à rencontrer un adversaire jusqu’alors inaccessible, ce qui est dérangeant. Elle n’espère qu’une chose : être troublée dans le rituel de sa transe. Et que ce rituel soit d’origine païenne ou sacrée n’a pas d’importance, ce sera l’un ou l’autre, elle s’en moque. Si d’un côté elle essaie d’échapper à l’emprise de son ennemi potentiel, de l’autre elle s’arrange pour laisser à découvert ses seins magnifiques.

Stratégie on ne peut plus banale. Au lieu de n’être qu’une adepte inspirée de la contemplation, elle s’offre non sans ferveur aux jeux d’une éventuelle fiction.

Par exemple la fiction que moi la romancière lui propose. Et qu’elle accepte, bien entendu, puisque n’importe quelle femme est possédée par l’instinct du spectacle, nul ne l’ignore.

Voyons ce qui pourrait se produire mais ne se produira pas, ce serait trop beau. Sans modifier d’un millimètre sa position, Marie-Madeleine m’envoie un coup d’oeil fléché en oblique. D’abord, dit-elle, je suis la Pécheresse en titre et j’en suis fière. Ajoutant aussitôt : je suis une fille de trottoir ordinaire. Une princesse nymphomane. Une écolière à qui l’on a volé son stylo. Une diseuse de bonne aventure. Une coiffeuse se mirant dans l’eau du Temps. Une actrice en mal de célébrité. Une championne de natation. Une marchande de ballons pour enfants. Une employée subalterne recevant un fax de la direction. Une droguée en manque. Une insomniaque excédée. Un Prix Nobel. Une mère pleurant son fils exilé. Une fille pleurant sa mère. Une inconsolable veuve joyeuse. Une épouse répudiée. Une folle narcissique. Elle croit en Jésus-Christ qu’elle prétend avoir trop bien connu. Elle croit au Diable qu’elle assure avoir sous-estimé. Sa vie se borne à provoquer, évoquer, invoquer, convoquer. En somme elle est une sainte.

Mais déjà, en une fraction de seconde, le regard de cette miraculée bien en chair a repris sa fixité hautaine. Elle refuse la série de mes suppositions ridicules.

Décente et discrète, elle tient la pose depuis plusieurs siècles en face d’un des plus grands peintres de l’histoire du monde. Sa candide audace de modèle suffit à le prouver. Titien savait tout cela en la travaillant à coups de pinceau sur sa toile. Et moi qui m’amuse à l’interpréter aujourd’hui à ma manière, je le sais également. Nous formons un trio d’allégresse libérée qui me contraint à pousser plus loin mon délire.

La chevelure de Marie-Madeleine est tout autre chose qu’une vulgaire parure jaillissant d’un crâne. En fait, ce soyeux ornement dont on prend toujours grand soin serait plutôt la sauvage mise à l’air de l’âme. Oui. Elle devient l’âme révoltée de ce corps-là. Elle refuse de garder enfouie une masse de secrets plus ou moins honteux. Elle se veut luxuriante et luxurieuse afin de mettre en lumière un océan de peurs, de mensonges, de fidélités, de fourberies, d’ambitions, de mesquineries, de perversions, d’échecs et de victoires.

Finalement, que cherche à démontrer la sainte ? Qu’elle n’est plus l’inévitable prisonnière de ses angoisses. La pudeur de son geste n’est qu’une feinte assez cocasse, semblerait-il. Elle essaie plutôt de dissimuler les effets désastreux d’une psychanalyse inachevée. Elle s’en veut d’y avoir perdu son or et sa dignité. Ses péchés ruissellent en soulignant la cascade chagrine de ses remords qu’elle s’est contentée jusqu’ici de lustrer à coups de brosse et de peigne. Par conséquent sa beauté n’est rien d’autre qu’une douteuse mise en scène de théâtre. La Pécheresse demande au ciel de l’absoudre.

Après

ma visite au Palais des Doges, j’ai senti que rien n’était clos entre

cette femme et moi. En effet : elle m’attendait ailleurs, du côté de mon

passé d’enfance. J’étais obligée de retourner en arrière de moi-même

afin d’y récupérer un nouveau présent de l’indicatif, revu et corrigé

par ma mémoire. J’aime la cohérence et la cohésion de toute une foule

d’images que je croyais détruites. La logique articulée de leurs

galaxies les remet en action au lieu de m’encombrer la tête d’astres

désaffectés.

C’est donc avec une acuité d’eau-forte que je revois un moment-clé de ma toute jeune vie, lors de ma découverte de l’écriture et de la lecture. J’ai trois ans environ. Le phénomène s’est produit sans effort et sans secousse, presque du jour au lendemain. On m’a poussée de plain-pied sur l’autre versant d’un territoire inédit. Tout s’organise comme si j’étais le point de mire d’une passation de pouvoir enchanté. Je ne ressens aucune surprise. J’ai navigué jusqu’à présent dans les eaux d’un Néant joueur éparpillé. Et voici qu’une mini-révolution naturelle, en bouleversant l’équilibre des choses, m’emporte vers la lumière d’un Tout extraordinaire. Maintenant, si je veux vraiment posséder les corps concrets qui m’entourent, il ne suffit plus de toucher, goûter, flairer, regarder. Un caillou que je ramasse est tout autre chose qu’un caillou. Même histoire pour la pomme que je croque, le brin d’herbe que j’arrache, la main de ma mère refermée sur la mienne, etc. Dès lors ils ont le droit d’exister à l’écart de mes sens, en traduction libre, comme s’ils m’engageaient à servir une langue originale. Les voici métamorphosés en signes abstraits. Leur doublure en représentation s’aplatit entre les pages de mes cahiers et de mes livres. Leur nouvelle réalité s’ouvre à deux battants sur un continent d’immensité.

Je m’y précipite en me fiant à mes intuitions. Déjà je commence à circuler dans les couloirs labyrinthiques d’un palais à ciel ouvert. L’exploration s’annonce aussi simple que bonjour-bonsoir.

Les adultes se penchent vers moi avec une curiosité concupiscente pour demander : qu’aimerais-tu faire quand tu seras grande ? Avec un aplomb somnambulique je réponds que je serai écrivain. Ce mot m’attire. Tracer des mots dans un cahier d’école est un plaisir de rondeur et d’abondance. La guirlande souple et régulière des consonnes et des voyelles se soumet volontiers à la calligraphie de mon écriture. Au lieu de rester en marge de la vie, les lettres occupent des creux de muette intimité. À qui pourrais-je expliquer, entre autres bonheurs, que tout ce qui est beau est forcément rond ? Le soleil et la lune par exemple, le corps d’un oiseau, une goutte de pluie, un nuage, un oeuf, une roue, un fruit, un bol, un ballon, un cerceau, etc. Ces choses-là servent mon besoin d’être enfermée dans une sphère, protégée par un globe, une spirale, un tourbillon. Dès lors naît aussitôt ma répulsion à l’égard des angles cassants et pointus des chiffres. Je juge meurtrière, par instinct, l’indigente géométrie des lignes droites. La régularité de mon souffle (c’est-à-dire la discipline reposante des jours et des nuits) ne peut être assurée que par des volumes concaves ou convexes.

C’est peut-être la raison qui me permet de mieux jouir d’un certain climat d’esprit baignant à l’époque notre jeune famille. Mon père, attaché à la Bibliothèque Royale puis au ministère de la Justice, est fou de littérature. Ma mère, fille de Léon Cladel, donne des cours de diction dans plusieurs écoles de la ville. Elle m’apprend à réciter des poèmes. Qu’est-ce qu’un poème, là encore, sinon un prodigieux organisme de rondeurs rythmées ? Ainsi vivons-nous en état permanent de lévitation claire. Le temps lui-même nous préserve de tout effort de croissance. Cela revient à dire que la vie est un phénomène de circularité rassurante.

Quand mon père est en ville à son travail, je m’installe toute seule dans son bureau tapissé de livres. Les quatre murs sont de grandes baies ouvrant l’infini de l’imagination. À portée de ma main sur le rayon du bas est classée une collection de monographies de peintres célèbres en format réduit. Les reproductions sont en noir et blanc sur papier couché, une odeur confinée s’en dégage. Je suis captivée tout d’abord par la féroce austérité des Primitifs Flamands, le baroquisme religieux de Murillo, la somptuosité méchante de Velasquez, les gaietés charnelles de Rubens. Mais ce qui me retient par-dessus tout, c’est l’audace ambiguë de l’oeuvre d’un certain Titien, sa Marie-Madeleine. Je ne me lasse pas de l’examiner.

J’ignore l’identité de cette femme en extase. Je sais seulement qu’elle s’exprime par le biais de courbes et de modelés fuyants, et que son corps nu est presque entièrement recouvert d’une chevelure dévergondée. La seule perception dont je sois sûre, c’est que je pourrais la confondre avec ce que je connais le mieux en matière de nature : la forêt de Soignes où nous allons nous promener chaque dimanche.

Marie-Madeleine est une clairière au milieu de la futaie, elle a les bombés d’un talus, les creux d’un sentier, les noeuds enchevêtrés des racines d’un hêtre. Elle est aussi un morceau de ciel que reflète un étang.

J’aimerais qu’on m’explique le pourquoi et le comment de ma fascination.